新闻动态

- 发布日期:2025-05-21 07:17 点击次数:178

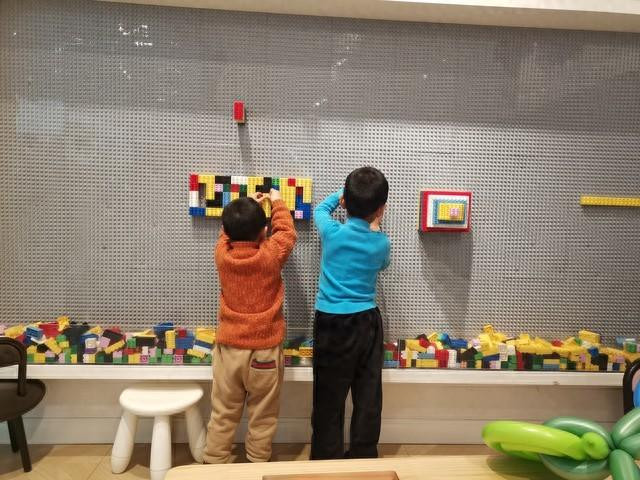

有一次,我看到一个小男孩在商场角落里专注地拼乐高。他的妈妈叫他好几声都没听见,眼神像被吸住了一样,一动不动。那种感觉,像是整个世界都在他之外,他只在那个空间里认真、安静地建造他的小王国。

我蹲下来看了几分钟,说实话,被震住了。他只有六七岁,拼的东西不算简单,可是动作利索,思路清晰,一块块卡得特别稳,一副“我生来就该干这个”的样子。

那一刻,我脑子里蹦出来一个词——心流。

你可能听过这个词,也可能没听过,但你一定体验过它。你做过那种事吧?一开始只是想试一下,结果一头扎进去,一抬头天都黑了,甚至连肚子饿没饿都不知道。

我们小时候,都做过这样的事。可为什么有的人长大以后,还能活在这种状态里,越做越好?而有的人却早早被生活磨平,像关了声音的钟表,每天在走,但从不响动。

有些孩子,为什么最后能脱颖而出?不是因为他们比别人更聪明,更努力,而是他们曾在关键时刻,完整体验过三种感觉。这三种体验,就像人生的开关,一旦被打开,就会像心流那样,持续不断地“自我驱动”下去。

这些体验,看起来很普通。但错过了,就很难补回来了。

第一种体验:站在高处,尝过“我能行”的滋味

有一类孩子你肯定见过,考试前总是紧张兮兮,结果成绩还不见起色。你让他努力,他点头;你骂他,他也点头。可转头继续“放空”,仿佛学习从来就不是他的事。

说实话,这种状态不是懒,而是“从未尝到过被看见的甜”。就像没进过一场真正热烈的掌声,所以觉得自己做什么都一样,干嘛要费劲?

反过来看那些成绩好、状态稳的孩子,他们也不一定天生聪明。真正的关键,是他们在早期就吃过一次“成功的糖”,知道自己站上第一名的位置是什么感觉。那一刻他们尝到了不一样的空气,感受到“我能行”的确认。

心理上叫“自我效能感”。听着复杂,其实就是“我相信我能做好”。而这个信念,不是爸妈喊出来的,是他们亲身干出来的。

说得更直白点,就是要让孩子哪怕一次,真切站上“食物链顶端”。不为别的,就为了他能亲口告诉自己:“原来我也行。”

你问我这有多重要?打个比方,就像你第一次拿到工资卡的时候,哪怕钱不多,你的世界也变了。你开始想:我可以靠自己。孩子也一样,只不过他们的“工资卡”,是一次考试的高分,是一场比赛的冠军,是某个课堂上全班的掌声。

一次就够。只要一次,他就会想再来一次。就像游戏打通关后,总想挑战下一关。心流,往往就是这样启动的。

但很多家长走反了方向,总觉得让孩子去最好的学校、跟最强的同学,是对的。可别忘了,人只有在“可掌控”的挑战里,才容易进入心流。如果从一开始就被卷进难以企及的洪流,心流没进,恐慌先来了。

孩子不是永远要做第一,而是他需要知道“我做过第一”。那是一种被高处风吹过的体验,让他此后每次跌倒,都能想到曾经爬得那么高,然后咬牙再来。

第二种体验:被真诚地看见,哪怕只有一次

这可能是整篇文章里最沉重的一段,但我还是得写。

有些孩子,做得再好,也没人多看一眼。成绩拿第一,家里人只说一句“继续保持”;成绩掉了,马上挨一顿骂。有些孩子呢,做得稍微好点,周围人就拍手鼓掌、夸得天花乱坠。

同样的事,待遇却不一样。时间久了,心是会凉的。

其实孩子并不贪婪,他们真正想要的,只是一种感觉:你是真的在意我,哪怕只是看一眼,听一听。

我曾经见过一个老师,她对全班的学生都一样,但她特别会在细节里“看到”每一个孩子。谁换了发型,她会说:“挺精神的”;谁作文写得好,她不是单单打个“优”,而是贴张纸条写一句话:“这句形容太妙了,我都想抄下来。”

你以为孩子不在乎这些?恰恰相反,这种小动作,比考试成绩还能留下印象。因为那不是制度,是人情,是一种“你活在我们眼里”的确认。

一个孩子长大后愿意发光发热,很多时候,不是因为有多大的志向,而是因为他曾在小时候,被人温柔地看见过,被真诚地喜欢过。他知道,自己是值得的。

那种“我值得被喜欢”的底层信念,会在未来的某个孤独时刻,支撑他继续往前走。

这话听起来很矫情。但你试想一下,你长这么大,有没有那么几次,是因为某个人的一句话,突然就不想放弃了?

孩子也一样。他们不是没能力,而是缺一个信号:你可以被好好对待。

一旦他们接收到这个信号,哪怕只一次,心流状态也更容易被唤醒。因为心安了,他们就敢试,敢错,敢一直做下去。

第三种体验:做一件事做到忘我,被完全吸进去的感觉

现在的孩子,每天都很忙。补课、练琴、刷题、测验,安排得满满当当。你问他喜欢什么,他也说不上来。你让他试点新东西,他第一个反应就是:“会不会浪费时间?”

这种“效率绑架”,早早把孩子从“尝试”的轨道上赶下来。更别说进入什么心流了,他们连“自我探索”的机会都没有。

可你仔细想想,人生最棒的状态,就是你做一件事,做到忘记时间、忘记吃饭、忘记手机。不是因为你“应该做”,而是因为你“想要做”。而且越做越想做,越做越有劲儿。

这才是心流。

我有个朋友的孩子,从小喜欢画画。他爸妈一开始也不当回事,觉得这玩意儿“没出息”。可有一天,他爸下班回家,看他在房间里连着画了五个小时,连饭都不吃。他推门进去的时候,那孩子的眼神完全不在现实世界里。

那一刻,他爸改主意了。不是因为画得多好,而是因为他从没见过儿子那么“活着”。

真正热爱一件事的样子,是发光的。

如果一个孩子在成长过程中,有机会沉浸在某件事里,不为成绩,不为奖励,只是因为太喜欢了,那这个体验就会牢牢刻在他的大脑里。以后不管做什么,他都会去寻找那种“沉进去”的感觉。

这就是自我驱动的原始动力。

别小看这件事。有的人,哪怕已经三十岁了,都没体验过“心流”是什么感觉。不是不够努力,是从小就被训练成了“完成任务的人”,却从没成为“投身热爱的创造者”。

所以说,让孩子有机会沉进去做一件事,比什么都重要。不是每个孩子都能靠兴趣吃饭,但每个孩子都该尝一次“全神贯注的自由”。

那种感觉,会留下长长的余韵。它不是短暂的愉快,而是一种终身记得的满足感。

最后我们想把孩子送去哪里?

其实写到这里,我也不知道答案是什么。

我们都在想:怎样的孩子才算出色?是成绩优秀?是情商高?是能独立生活?可能都有一点,但最核心的,是“活得像一个完整的人”。

而这种完整,不是天生的,是靠体验拼出来的。

孩子之所以最终能走远,往往不是因为他比别人聪明,而是因为他在早期,曾经真实地体验过三个底层感受:

——被看见的荣耀; ——被重视的温暖; ——被热爱的吸引。

这三种感觉,说难也难,说简单也简单。难的是我们总忙着给孩子安排未来,却忘了让他们活在当下。简单的是,这三种体验,有时候只需要一个眼神、一句鼓励、一个不被打扰的下午。

别等了。把这些体验给他们吧。不是为了让他们成功,而是为了让他们活得像自己。

他们终将长大。等到他们在风雨中奔跑的时候,靠的也许不是我们给的保护,而是他们内心深处,那一份在童年时被点燃的心流之火。

愿每一个孩子,都能在成长路上,拥有一次属于自己的“忘我时刻”。哪怕只有一次,也足够他们走很远。